可搬式林業機械基礎講習を開催しました

4/9-10の2日間は、可搬式林業機械基礎講習を開催しました。

可搬式林業機械とは、林業を行う上で、最も基本的な機械であるチェーンソーや刈払機を指します。

チェーンソーや刈払機の扱いに慣れている時にこそ、もう一度基本に立ち返り基礎を学び直すことが、より安心・安全に林内作業を行うことにつながります。

今回はヤドリギの川端俊雄さんにチェーンソーを用いた伐採の確認と練習、刈払機を含めたメンテナンスの方法について教えていただきました。川端さんは本山町の地域おこし協力隊の卒隊生で、現在は独立して嶺北地域中心に林業を営んでいます。また、高知県立林業大学校でも講師を務めています。

はじめに、現在どんな悩みごとを抱えているかというヒアリングがありました。

参加者の方からは「大径木の伐り方を知りたい」や「チェーンソーの目立ての方法にまだ不安がある」などの声がありました。

ウォーキングアップとして、丸太を厚さ3cmで伐るところから始めました。みなさん慣れた手つきで丸太をカットしていました。

ウォーキングアップの後は、丸太を立てて固定し立木に見立て、チェーンソーを扱いました。

次のように徐々に実践に近づくように作業内容が増えていきました。

・地面と水平に切る

・受け口をつくるまで

・追い口をまでつくる

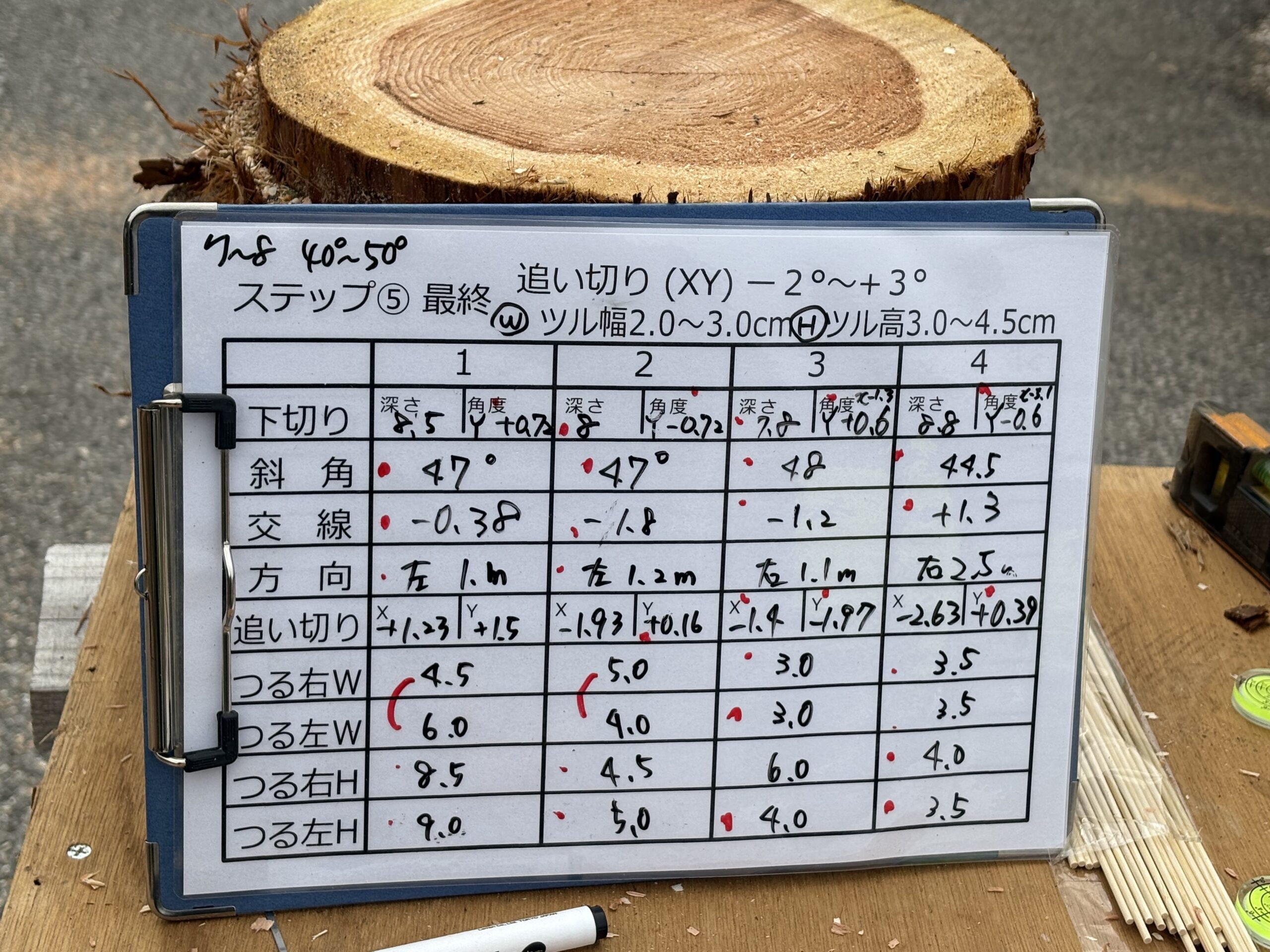

それぞれの作業ごとに測定項目があり、適正の範囲内に収めることを目標に練習を行いました。

水平切りでは、チェーンソーとの平行な方向と垂直な方向での角度のズレが合計3°以内になることが目標でした。

平行な方向では、チェーンソーをまっすぐ持つことができているか?垂直な方向は、立木に対してまっすぐにチェーンソーを入れられているか?が確認できます。普段の作業では、数値で確認することはありませんが、このように数値として可視化することで自分の隠れた癖や傾向に気づくことができます。一度切るごとに記録を残し、それを元にアドバイスをもらいます。

受け口をつくる作業では、深さは7〜8cm・角度は45°前後・会合線(水平切りと斜め切りの交わる口元の線)を一本にすることなどが目標に挙げられました。

受け口は木を伐倒する方向を決めるとても重要な工程です。作業内容が増えていくほど意識するべき部分は増えていくため、直前までできていた水平切りがズレてしまうなど作業の難しさが感じされます。

二人一組で作業を行い、お互いに気づいた部分について指摘をしたり、アドバイスをしたりと参加者同士でも積極的なコミュケーションが取りながら、練習をしていきました。

最後に、実際の伐採をイメージして追い口までつくりました。この作業では、受け口と追い口で残った部分のツルについて、幅や高さなどに目標となっています。このツルがしっかりと機能することで、倒れるスピードを抑えることが可能となります。また、このツルも伐倒方向に大きく影響を与えます。

実際の林業では傾斜もあり、足元が良くない現場は少なくありません。また、結果的に狙った方向に倒れることはあります。今回の講習は平坦な場所で行いました。川端さんの「この場所でできないことは現場では絶対にできない」という通り、各作業一つひとつを丁寧に確認しながら練習を行いました。

全体の最後に、チェーンソーと刈払機のメンテナンスを行いました。

まずは、最初は掃除について説明を受けながら実際に自分たちのチェーンソーの掃除を行いました。木屑などの汚れが蓄積すると、正常に機能せずに作業効率が落ちることや最悪の場合故障を招くのでとても重要です。

さまざまな工具を駆使しながら、日常的に行う内容から細かい部分の掃除の方法やコツについて教えてもらいました。

次に、ソーチェーンの目立てを行いました。目立ては木を削りとる刃の部分をヤスリで研ぐことです。チェーンソーを使い続けると刃が丸みを帯び上手く切ることができません。目立てを通して刃を尖らせて木を切れるようにします。この目立てが上手にできていないと木を上手く削ることができません。また、木の硬さやチェーンソーの使い方によっても、目立ての方法が変わるぐらいとっても奥の深い作業です。

刈払機のメンテナンスの時間を忘れるほど、参加者のみなさんも集中して、一つひとつの刃を丁寧に均等に研いでいきました。目立てが終了したら、試し切りを行い、切れ味を確認し、目立ての効果を再確認していました。

以上、今回の講習の内容の一部を紹介させていただきました。他にも、大径木の切り方であるレールカットの実演や練習などを行いました。

木を切るうえで欠かせない道具であるチェーンソーを基礎から学び直すことで新しい気づきがあったのではないかと思います。

参加者の皆さんからは以下のような感想をいただきました。

「チェーンソーについて、ここまで詳しく教えてもらったのは初めてだった。これからは、伐採も行なっていきたい。」

「自分の型に染まりそうなタイミングで基礎に立ち返ることができた。これからの作業でも意識していきたい。」