木材マーケットについての研修を行いました

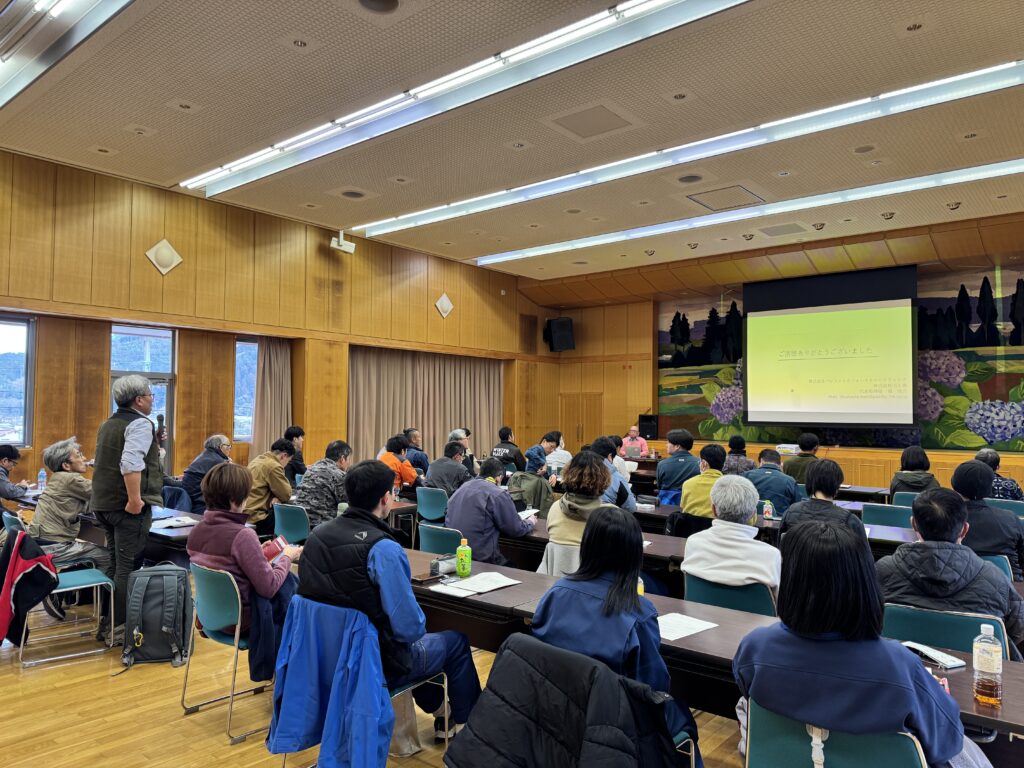

2/7(金)は、「木材マーケットの今と先行き」と題して、講演会を行いました。

講師は、株式会社パシフィックフォレストマーケティングの堀俊介さんです。

堀さんは、大手製紙会社にて海外での植林事業や海外向け市場開拓などに従事されたのち、2020年に独立されて輸出木材を取り扱うパシフィックフォレストマーケティングを設立されました。また、その頃に高知県仁淀川町へ移住されています。2023年には、造林専業の林業会社、株式会社川と森も設立されています。

木材は国際商品であり、国内の流通が国際的な状況に大きく影響を受ける商品です。そのため、地域の林業・木材産業を考えていく上でも、世界全体の大局的な動きをきちんと捉えていくことが重要となります。

今回は、長く木材の国内・海外市場に関わってこられた堀さんのご経験やデータ分析をもとに、現在の木材市場の状況と先行きについて、ご講演いただきました。

会場には、地域内外から38名の参加がありました。林業者だけでなく、地域の製材業者、行政の方々にも多くご参加いただき、今回のテーマへの関心の高さがうかがえました。

堀さんから冒頭で、「常識は疑ってかかれ!」という本講演のテーマが示されました。

今まで言われてきた木材市場の常識がどんどん変わってきている、ということをデータや四国内、海外の動きを踏まえて示していただきました。

森林資源の状況や素材生産の推移、政策の方向性、日本全体の木材需要、住宅着工数、住宅建設のトレンド、非住宅や集成材等のエンジニアリングウッド重視の方向性、、、などの大きな流れを捉えると、これからの林業界、木材産業界が置かれていく状況がだんだんと見えてきます。特に、使える場所は無垢材のまま使えるような設計が、住宅でも非住宅でも進まないと、山側・林業者サイドはつらい状況(木を高く買ってもらえない状況)になるという指摘もありました。

–

そんな中、特に四国中国地方では、大型製材工場の建設が目立ってきています。国内需要が落ち込んでいく中で、この動きは何を目指しているかというと2つの方向性があるといいます。

ひとつは、これまで輸入材でまかなっていた国内需要の代替となる動きです。国産のスギで、これまでの住宅構造材の規格とは異なる2×4材などがつくられるようになっている動きがこれにあたるそうです。

もうひとつは、アメリカを中心としたスギ製材品の輸出に向けた動きです。

アメリカでは、国際的にはニッチな市場ですが、スギ(シダー)材の根強い需要があります。それはアメリカの住宅建築・リフォーム文化にも起因することのようですが、多少高くてもスギがいいというニーズがかなりあるようです。

実際、九州の状況を見ると、九州で生産された丸太の20%ほどが輸出されており、その多くが中国で製材されてアメリカに輸出されていると推測されています。日本でもアメリカ向けのスギ製材品を効率よく作って売っていくことは、一時的なものではなく中期的なトレンドになるようです。

こうした需要に応える大型製材工場は、四国の豊富な資源、今後どんどん木が太くなっていく状況を見越して、太い材(大径材)が加工できるような製材機械を導入しています。

これまで「柱取り丸太(16cm)が歩留まり一番高いので丸太価格も一番高い」と言われていた常識は、はすでに過去のことになってきている、ということが強調されました。

むしろそうした大径材が挽ける設備があれば、わざわざ細い木を挽くよりは太い材を挽いた方が歩留まりがよく効率的になります。これまでは、太い材を挽ける製材工場がないので、木を太らせても意味がないと言われてきましたが、今後は太い優良材を生産してもその受け皿ができつつあるようです。

これは、木材を生産する林業サイドにとっても、大変喜ばしいことだと言えます。堀さんからも、こうした背景を見ていると四国の状況は明るそうだという展望が示されました。

最後に、こうした動きをけん引しているアメリカの市場について、現地の写真なども交えてご紹介いただきました。上記で述べたような住宅・リフォーム文化、スギ(シダー)にこだわるニーズ、ホームセンターで売られるスギ材、中国との関係性などから、長期的にはアメリカのスギ市場の可能性は大きいという見立てが示されました。

質疑応答でも、川上からの垂直統合、地域内小規模加工の可能性について、各種製材工場や海外市場についてのつっこんだ質問、株式会社川と森で実施されている造林事業について、林業者の情報取得に関するアドバイス、などなど多くの質問が会場から出されました。

聞き馴染みのない中四国の多くの製材工場の名前も出てきて、あそこはどうなっている、ここはこうだ、という話がバンバン出てくる様子が見ると、嶺北圏内だけで情報収集をとどめていてはいけないなということが改めて感じられました。

–

今回は、国外まで視点を広げたうえで四国内の最近の動きを解説していただき、今後の木材市場の明るい展望を示していただきました。

このような状況に対して林業側としては、どういった森づくりをしていくか、改めて考えていく必要があります。

木が高く売れる状況は山主や林業者にとっては喜ばしいことですが、それで山を食いつぶしてしまっては元も子もありません。今回は全体像をとらえるような形になりましたが、より具体的な材のニーズとして、以前は柱取り丸太(16cm径)が一番売れたというように、次はどのような材が売れるのか、どのような造材をしたら有利なのか、どのような木を作っていく(育てていく)のがよいのかを捉えなおす必要があります。それは当然伐期(いつ収穫するか)を再検討するということにもなりますし、現状の林分状況の評価や、その後の間伐のやり方にも影響してくることでしょう。

そのためには、各製材所がどういった材を欲しがっているかを把握する必要があります。既存の需要者と新規の需要者が一緒に存在する中では、多様なサイズ・長さの木材ニーズが出てくることになるので、どう造材するかが林業経営により大きく影響してきます。製材所や市場などの流通業者の情報を細かくつかんで、林業の実作業につなげていく重要性がますます高まっていきそうです。

また、太い木が求められていると言っても、太い木を生産する過程では必ず細い木も生産されます。むしろ太く大きく育った木を生産するときの方が、多様な径、状態の材が出てくることになります。それらを余すことなく効率的に利活用して木材価格を最大化させるうえでは、カスケード利用の発想がより重要になってきそうです。

さらに、地域内流通・地域内加工をどう考えていくかも、改めて重要な論点になりそうです。

丸太の需要が高まり、国内の需要が細っていく、ということは、丸太は買いずらくなり、加工した後の商品は売りにくくなる、ということになります。地域に特化した中小規模の製材、加工事業は買う方でも売る方でもどうしても価格競争力で劣ってしまいます。こうした背景を踏まえてどういった戦略を描いていくかが求められているように感じました。

国際木材市場の変化は様々な要因によって細かく変化してきています。今後もこのような研修は定期的に開催して、林業者がこうした情報を捉えていけるような機会を設けていきたいと思います。

–

参加者から以下のような声をいただきました。

国内外の木材市場について、網羅的な一次情報に触れることができる貴重な機会だった。

中四国の木材の流れが理解出来たのだが、これからどうやって木を出して行こうと考えさせられる話だった

大変分かりやすく、今後本山町のしなければならないことこが見えた気がしました。

川上から値をつけていくと言うのは中々難しいかと改めて思ったのだが小規模でやっていくにはどの様にしていくべきかが問題だ

アメリカ市場の特徴については、知らなかったことも多かったので、大変勉強になった。 また、情報を収集するためにするべきことなどの手法も教わることができて、良かった。

日本国内において四国が北米向け一大拠点となりつつあることを認識できた