根羽村で流域連携を考える

1/23-24は長野県根羽村を訪れました。

当基金事務局長の尾﨑が、根羽村主催のトークイベント「森とまちの流域学」への登壇をご依頼をいただいたためです。

2日目には、現地視察として根羽村森林組合さんと山地酪農を行うハッピーマウンテンさんの視察もしてきました。

–

長野県根羽村は、愛知県と岐阜県に接する長野県の北端に位置しています。人口はおよそ800人の小さな村です。根羽村は愛知県を流れる矢作川の最上流域にあたり、以前から矢作川の流域連携の一自治体としてもその役割を担ってきています。

7月に訪れた豊田市矢作川研究所へのヒアリングの中でも名前が聞かれた自治体です。

根羽村の森林管理の大きな特徴は、全村民が森林組合員だということ。村民にとって、森林やその管理を担う森林組合が重要なものだという理解がここから見られます。

今回実施された「森とまちの流域学」では全3回のトークイベントが企画されています。

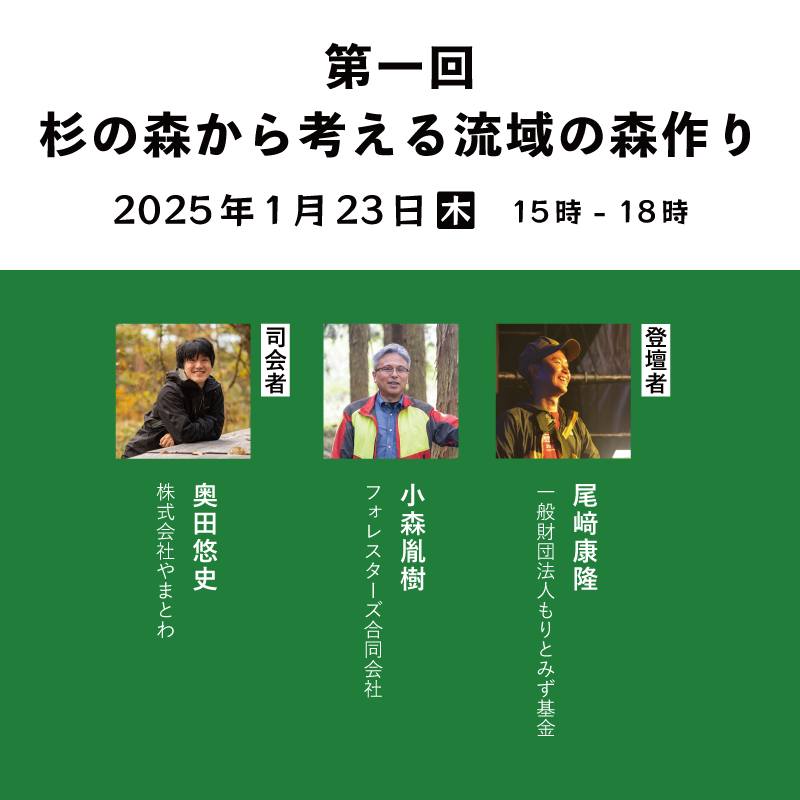

根羽村において森林を中心とした村の振興、そのための流域連携を考えるように企画されています。第1回となる今回は、登壇者として当財団の尾﨑とフォレスターズ合同会社の小森胤樹さん、司会者としてとして株式会社やまとわの奥田悠史さんが招かれました。

小森さんは、本山町で森林ゾーニングのコーディネートや地域フォレスターの育成事業にも関わっておられる嶺北地域とも関係の深い方で、今回一緒に登壇したのはたまたまではあったのですが、嶺北地域の事例をより深めていただきました。

–

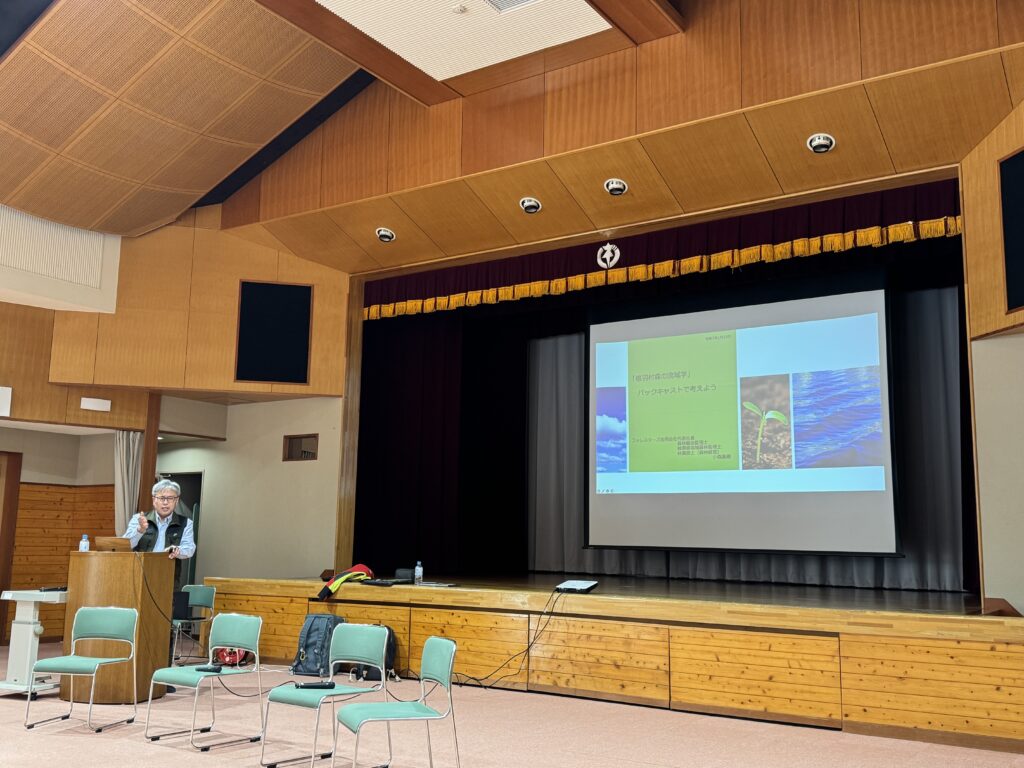

トークイベント

ゲストトークとして、小森さん、尾﨑の順で話題提供が行われました。

小森さんからは、バックキャスト思考での森林管理の重要性から、その推進役としての地域フォレスターという存在の重要性が提起されました。

尾﨑からは、当財団の取組み概要を紹介した上で、ランドスケープアプローチという概念を手掛かりに、「林業と環境の総合性」、「都市と地域の総合性」を踏まえた流域連携の必要性といった論点で話題提供をしました。

その後のディスカッションでは、当財団の立川も加わり、司会者の奥田さんを中心に4人で議論が行われました。特にテーマとなったのは、フォレスターの役割や実際の動き方、流域連携を作っていく上での課題や今後の展開、地域の森林ビジョンについて、各自から発言がありました。

まだまだ定義があいまいなフォレスター、地域フォレスターという立場に対して、流域全体を見ながら林業と環境のバランスや両面での活用法を考えていく個人ないし組織の在り方というのが議論できたように思います。

会場からは、地域の森林ビジョンの考え方、都市地域へのアプローチの仕方、地域材活用について質問をいただきました。来場者は40名ほどで、後に関係者から聞いたところによると、根羽村森林組合の職員さんに加えて、下流の愛知県からの参加者も多かったようです。

当日の様子が南信州新聞さんで紹介されました。

–

根羽村での視察

2日目には、根羽村総務課さんと根羽村森林組合さんのご案内で、村内視察を行わせていただきました。

午前中は、根羽村森林組合さんの現場と製材所の視察です。

現場1カ所目は、現在皆伐作業を行っている場所です。作業中の現場の方ともお話をすることができました。皆さん、トークイベントにも来ていただいていたようで、イベント内で出た話題をもとに、根羽村森林組合さんの現状などを教えていただきました。

現場はタワーヤーダで集材をしている現場だったのですが、使っているタワーヤーダが見たことのない比較的小ぶりな機械で、機械の性能についても教えていただきました。これぐらいの小ぶりなものだったら嶺北地域でも活躍の場があるんじゃないかと感じたところです。

現場2カ所目は、現在計画中の現場を案内していただきました。

国道沿いの現場で、山主さんからは皆伐を依頼されているとのこと。国道沿いということもあって、防災上注意すべきことや、皆伐後の更新についてなど、プランナーの方々と技術的な議論をさせていただきました。

最後に、根羽村森林組合さんの製材・木材加工場を見学させていただきました。

根羽村森林組合さんは、設計士や工務店から一棟ごとに必要な製材品の直接注文を受けており、注文に応じた造材、製材を行っています。構造材だけでなく、内装材や羽目板加工も手掛けており、少量ながらも多様な商品を山側と連携しながら生産している様子が見られました。

根羽村森林組合HPhttps://nebaforest.net/

–

午後には、山地酪農を営むハッピーマウンテンの幸山明良さんに、所有林の案内をしていただきました。幸山さんは、酪農だけでなく、所有林の資源を最大限活用するような取組みを行っています。

放牧用に皆伐した山に生えている山菜の販売、広葉樹を用いた原木シイタケの生産に始まり、コケの生産販売、林内に生えいている香りのする木を使ったアロマの生産や交流事業での活用、遊び場としての活用、など非常に多岐にわたる自然資源の活用が行われていました。

体験や研修、ネイチャーガイドの受入れもしており、昨年は数千人の来場者があったとか。

また、信州大学などの研究機関にもフィールドの提供をしており、山林内を流れる沢の水量・水質調査や、ササの間から生えてきている樹木の樹種調査などが行われていました。

フィールドを歩いていて、ここにはこんな木があって、これにはこういう特徴や使われ方があって、今後はこうしていきたいんですよねーと、どんどん話が出てきて、楽しく森を回らせていただきました。素直にこの自然で遊びつくそうという楽しい雰囲気が感じられて、とても魅力的な取組みでした。

空間利用、材木以外の森林資源の活用という点で、とても学びの多い視察となりました。

ハッピーマウンテン ホームページ